前照灯も、前作の尾道分と次作分を含めて合計10個。

楽しい筈の趣味もロット作業では楽しくなくなります。

と言う事で、現状逃避の筈だったパワーパックも2個作成したために難行苦行。

こうなると、エイヤと粗造りで切り抜けたい所です。

2015.6.4

左から、

プチ電車の車体を利用したN700、

前作・尾道鉄道、

淡路交通(元・南海)、

京阪・びわこ号、

井笠鉄道・DC+PC編成

です。

当初、日の丸、別府、北但、北恵那なども候補に上がっていましたが、今回は比較的新しい時代の、流線型車両から選択しました。

2016.6.1

井笠のホジは笠岡駅最寄に現車が保存されていて、本物の見学から開始しました。

デッキはスイテ49のそれと極めて似ています。

びわこ号は集電ポールを付けます。

旨く集電できるかどうか不安です。

淡路交通は木製車体の縦スリット+Wルーフ+Zパンタと言う事で、拙鉄では標準仕様です。

尾道は前作です。

N700は唯一プチ電車の車体を利用した物です。

楽勝と考えていたのですが、中間車の車長を短くする、車体幅の狭さ対策など、意外に苦戦=楽しめています。

2015.6.1

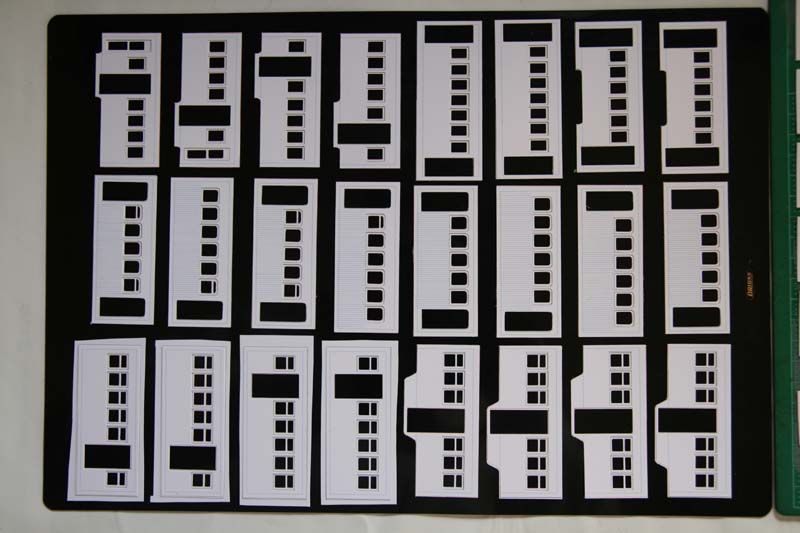

上から

1)井笠鉄道の気動車

2)淡路交通の電車

3)京阪・びわこ号

と言う事で、クラフトロボで窓抜き、板を重ね貼り、サーフェーサーと進んだ所です。

2015.2.15

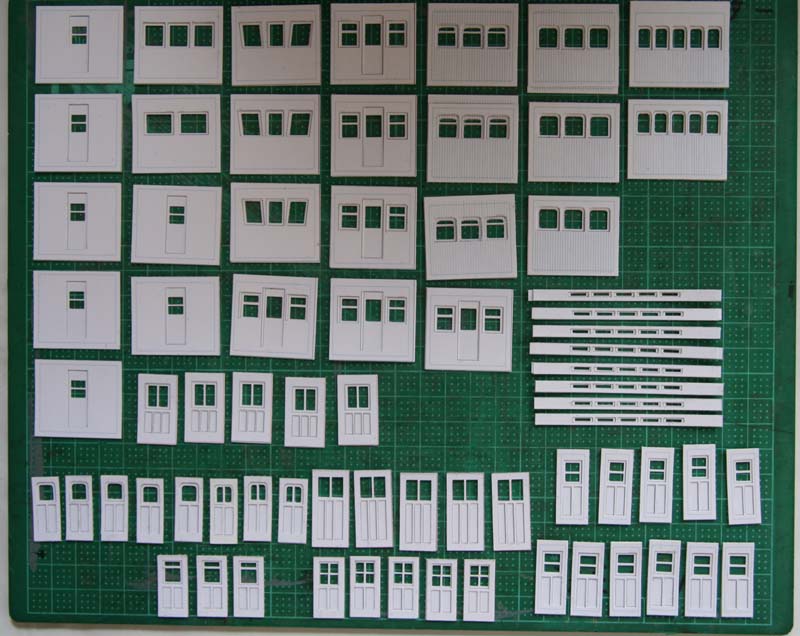

淡路交通の電車は、正面5つ窓、Wルーフ、窓の上辺が丸いタイプで4両編成です。

京阪・びわこ号は、鉄道線のドア付車両、軌道線のドア付車両で、4両編成です。

これ以外に、プチ電車の車体を利用したN700の編成を作成中です。

2015.2.15

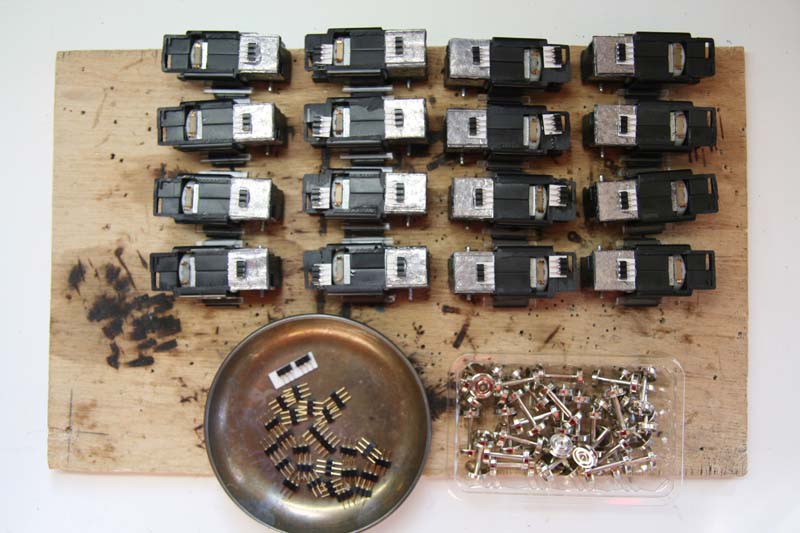

2軸車の選択は必然で、プチ電車の動力利用は丁度この条件に合致し、しかも廉価。

廉価と聞くと昔取った杵柄(ISO9000)で、安い、早い、高品質を追求したくなります。

そうなると、大量生産技術の確立が必須。

先ずは16両/1ロットで試作しています。

予算目標は1編成=4両=2,000円以下です。

2015.01.03

プチ電車のモーターは3V定格と想定されるので、4モーター直列で12V定格を目指し、4両編成で作成しました。

Zパンタは自作、集電機能を有しています。

室内灯は一応装備していますが、安物のLEDで、しかも1灯/両と倹約したため、拙鉄基準には満たない暗さです。

2014.12.31

車両間には母線2本、モーター直列接続用の1本を合わせて、合計3本の線が渡っています。

これが曲線走行には大変な曲者で、見かけを無視して機能本位で実現しました。

車体はクラフトロボ利用のペーパー3枚重ねです。

2014.12.31

と言う事で、気を良くして更に4編成(16輌)を追加作成することとしました。

作成予定候補は、花巻、京都N電、日の丸交通、下電です。

2014.12.21

Zパンタは架線集電可能な物として自作しました。

車両間には3線(母線2本とモーター直列接続線)が渡ります。

動力は勿論プチ電車です。

2014.12.21

車両は撮影の為に仮に乗せたもので、架線集電対応の物をこれから作成予定です。

森の中の物置小屋の中に車両検知センサーを組み込んであります。

車両を検知すると速度を落とす仕組みです。

ストラクチャーはN用を利用しました。

レイアウトもこれだけ小さいと、HOサイズではバランスが取れません。

今回はヨーロッパ調で纏めてみました。

2014.12.01

線路の内側のスペースに、スケルトン(屋根なし)の点検庫を作ることにしました。

独立した直線線路では面白くないと言う事で、点検庫の入口側は本線との平面クロス(ダミー)を設置。

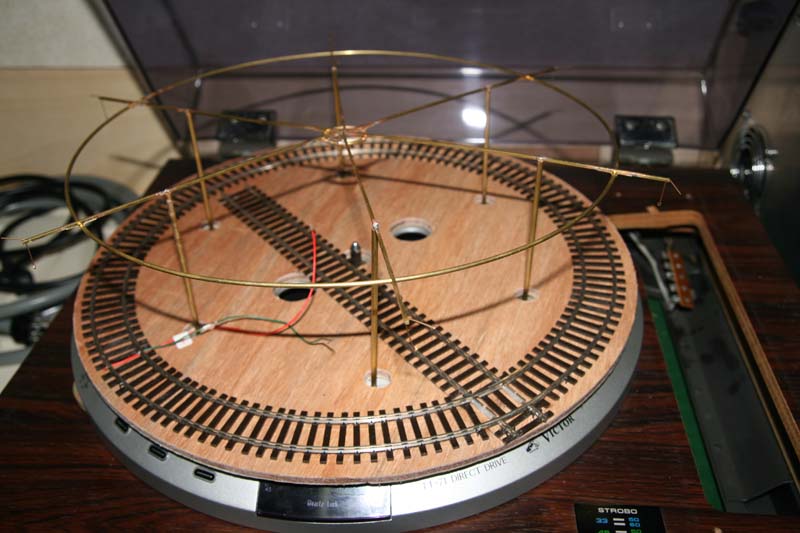

このターンテーブルはLPレコードプレーヤーなので、LPレコードの中心を決める軸が出ています。

最初は切取る予定でしたが、レコードプレーヤーの雰囲気を残す意味でこの軸を残すことにしました。

そうなると中の線路と干渉するので、線路を中心から少しずらせました。

架線は今回はさすがに曲線型にしました。

写真の太い線はカテナリー線です。

この下に細い架線を吊り下げる計画です。

2014.8.2

これに線路を敷設、ターンテーブルを逆回転、このターンテーブル上の線路を車両が走ると止まっている様に見える筈です。

と言うコンセプトのレイアウトを作成中です。

写真の車両はプチ電車の動力を利用した3両連接車ですが、台枠のみ(写真の状態)なら旨く走ってくれました。

車体を乗せると内側が干渉して脱線します。

2014.7.30